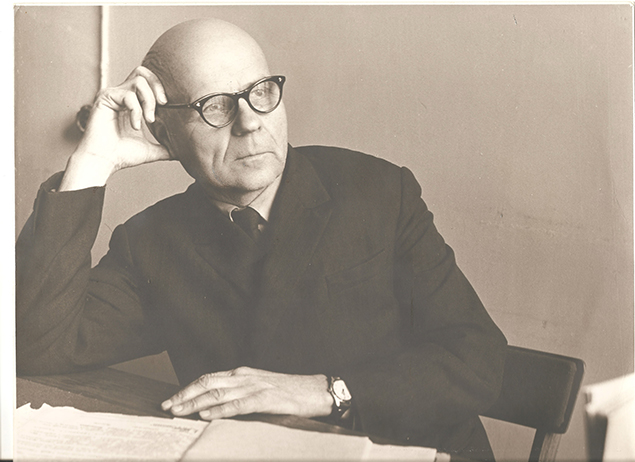

Одно из последних в минувшем году заседаний клуба «Отечество» в библиотеке имени Д.Н. Мамина-Сибиряка было посвящено Михаилу Григорьевичу Воронову (1906–1991), главному хранителю Екатерининского дворца (1958-1969). О нем рассказала его дочь художник-реставратор позолоты ООО «Царскосельская янтарная мастерская, почетный реставратор Санкт-Петербурга Наталия Михайловна Фомичева.

Михаил Григорьевич родился 20 ноября 1906 года в уральской деревне. В их большой семье было 10 детей. Учился Михаил в сельской школе, а в 1925 году вступил в комсомол, и этим навлек на себя неудовольствие родных. Пришлось ему покинуть семью, что впоследствии спасло его от гибели. Отец Михаила был единственным кузнецом в деревне, а все члены семьи работали от зари до зари, поэтому и жили хорошо. Последнее обстоятельство привело к тому, что родителей в 20-е годы «раскулачили». Потеряв все имущество и семерых детей, они вскоре умерли.

Михаил после отъезда из дома работал в районном центре, потом получил образование в Свердловском индустриально-педагогическом техникуме, а с 1930 по 1932 год служил в армии командиром взвода челябинского стрелкового полка.

В 1932 году после демобилизации он приехал в Ленинград, где год трудился в просветительском центре в Шереметьевском дворце (наб. р. Фонтанки, дом 34), а в 1933 году он – экскурсовод в Александровском дворце. Вскоре Михаил знакомится с девушкой, которая стала ему женой и верным надежным другом на всю жизнь. Акилина Ивановна работала в то время реставратором ткани, возвращая к жизни экспонаты Александровского и Екатерининского дворцов, Китайского театра. До Великой Отечественной войны в молодой семье родились дочь Галина (1936 год) и сын Валерий (1939 год). Девочка рано умерла от инфекции.

Осенью 1939 года Михаил Григорьевич был вновь мобилизован в ряды Красной армии и принимал участие в финской войне. Великую Отечественную встретил, находясь в Одесском военном округе. До 1943 года воевал, командуя инженерной ротой, занимавшейся наведением переправ. За выполнение боевых заданий был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией» и другими боевыми наградами. Дважды был ранен. На фронте вступил в ряды Коммунистической партии. После второго тяжелейшего ранения и контузии его комиссовали. Предлагали ему инвалидность, но он наотрез отказался, хотел вернуться на фронт. Командование направило его преподавать инженерное дело в Таллинское пехотное училище.

Жена Михаила Григорьевича всю войну прослужила медсестрой в санитарных поездах на передовой, сын Валерий все это время был с ней рядом, о муже она долго не имела никаких известий.

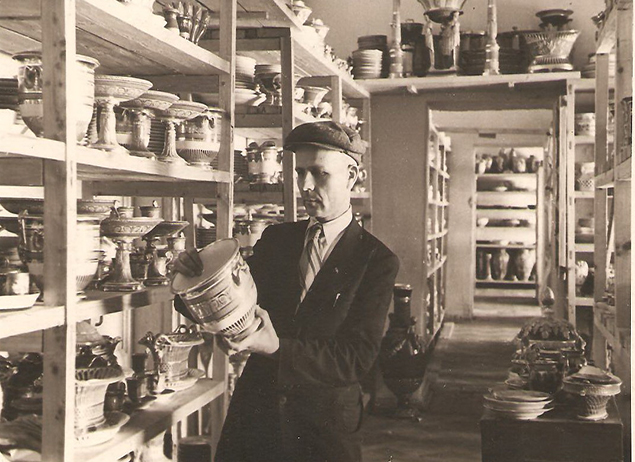

После войны семья воссоединилась, и в 1946 году капитан в отставке Воронов пришел на работу в Центральное хранилище музейных фондов, находившееся тогда в здании бывших Дежурных конюшен в городе Пушкине. Здесь он работал хранителем четырех фондов: фарфора, оружия, бронзы и ткани.

В 1947 году в семье Вороновых родилась дочка, ее назвали Наташей. Как вспоминает сейчас Наталия Михайловна, она не ходила в детский сад, а приходила к отцу на работу. Там ничего не разрешали трогать руками, но смотреть на все сокровища можно было бесконечно. Она так и росла, впитывая в себя эту красоту, даже не подозревая, что когда-то сама прикоснется к этим сокровищам и посвятит им всю свою жизнь.

В 1958 году хранилище закрылось, но вновь открылись двери Екатерининского дворца-музея, а Михаил Григорьевич стал его главным хранителем. В то время развернулась полномасштабная реставрация Екатерининского дворца. За время своей работы главным хранителем М.Г. Воронов подготовил 14 исторических справок о реставрируемых залах. Занимаясь научно-исследовательской работой, Михаил Григорьевич сделал ряд важных открытий. Так, в павильоне «Холодная баня» (Агатовые комнаты) он выявил, что в четырех апартаментах из шести наборный паркет был выполнен по рисункам Фельтена, а не Камерона, создателя павильона – экономная императрица Екатерина II приказала использовать в этих четырех апартаментах паркет из недостроенного дома своего рано умершего фаворита Ланского.

В 1969 году Михаил Григорьевич ушел на пенсию, но продолжал заниматься научно-исследовательской работой. Одно из открытий М.Г. Воронова – определение авторства панно Стеклярусного кабинета Китайского дворца в Ораниенбауме. Ранее исследователи предполагали, что стеклярусные панно выполнены французскими мастерами, а оказалось, что под руководством француженки Мари де Шен над ним работали девять крепостных золотошвей: Авдотья Логинова, Татьяна и Лукерья Кусовы, Прасковья, Матрена и Авдотья Петровы, Анна Андреева, Клеопатра Данилова и Мария Иванова.

Написал Михаил Григорьевич и монографию о художнике Гаврииле Игнатьевиче Козлове (1738–1791), о его творческом пути от крепостного подмастерья до адъюнкт-ректора и профессора Академии художеств. Под руководством живописца Джузеппе Валериани 16-летний подросток принимал участие в расписывании плафона Большого зала. За свою жизнь Гавриила Игнатьевич выполнил множество заказов, приняв участие в создании предметов декоративно-прикладного искусства – орденских сервизов для государыни Екатерины Великой. Он был портретистом, медальером, гравером.

В 1982 году вышла в свет книга М.Г. Воронова, написанная совместно с Г.Д. Ходасевич – «Архитектурный ансамбль Камерона в Пушкине». В 1990 году книга была вновь переиздана с дополнениями, в которых упоминалось имя предка семьи, каменщика и печника Ивана Воронова, работавшего под руководством Ч. Камерона. В ХХ веке в семье Вороновых снова появился печник-каменщик, им стал старший сын Валерий Михайлович, которому пришлось освоить новую профессию после развала СССР.

Вместе со знаменитым искусствоведом Анатолием Михайловичем Кучумовым, принимавшим непосредственное участие в поисках Янтарной комнаты, Михаил Григорьевич в 1990 году написал книгу «Янтарная комната».

За заслуги в восстановлении дворца М.Г. Воронов был награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР, знаком «За отличную работу». Михаил Григорьевич принадлежал к первым музейщикам, восстанавливавшим дворец. Как и все они, он жил очень скромно. Акилина Ивановна экономно вела хозяйство – зарплаты были мизерными. Подспорьем для семьи были сад и огород, который возделывали дружно и с любовью. Вороновы большую часть жизни прожили на Пушкинской улице в доме № 20, в крохотной комнатке дружной коммунальной квартиры.

Михаил Григорьевич ушел из жизни в 1991 году, он похоронен на Казанском кладбище рядом с женой и дочерью Галиной.

Дело отца и семьи продолжила дочь Михаила Григорьевича Наталия, ставшая реставратором позолоты. Она принимала участие в реставрации Агатовых комнат в 2009–2013 годах в составе коллектива ООО «Царскосельская янтарная мастерская». В 2014 году за реставрацию Агатовых комнат павильона «Холодная баня» ГМЗ «Царское Село» получил музейный Оскар – Europa Nostra. Наталия Михайловна справедливо считает, что в этой престижной награде есть и заслуга Михаила Григорьевича Воронова и его коллег, среди которых В.В. Лемус, Е.С. Гладкова, Т.И. Авраамова, В.А. Мариничева, И.К. Смирнова, И.Г. Петрова.

Марина Орлова

Фото из семейного архива